Le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (NRP) et la fin de la structure à deux piliers

La proposition tant attendue de la Commission européenne pour le nouveau cadre financier pluriannuel, dévoilée en juillet dernier, présente des changements budgétaires majeurs et globaux pour le cycle de dépenses 2028-2034 de l'UE. Le changement le plus significatif pour le budget agricole de l'UE est la proposition de fusionner les deux piliers existants de la politique agricole commune (PAC), traditionnellement connus sous le nom de « premier pilier » (paiements directs soutenant les revenus et la stabilité des agriculteurs) et « deuxième pilier » (paiements axés sur les mesures de développement rural), en un seul instrument de financement appelé « Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et les zones rurales, la pêche et les zones maritimes, la prospérité et la sécurité ».

Dans le cadre de ce fonds de 865 milliards d'euros, intitulé « Partenariats nationaux et régionaux », les subventions agricoles seraient fusionnées avec d'autres fonds (tels que ceux couvrant la politique de cohésion et la gestion des migrations et des frontières) en un système unique dans lequel un budget minimum de 300 milliards d'euros devra être consacré aux agriculteurs européens. Cela représenterait non seulement une réduction financière substantielle par rapport aux 386,6 milliards d'euros alloués dans le budget actuel de la PAC 2021-2027, mais ouvrirait également la voie à une refonte importante du modèle de gouvernance de la PAC (pour en savoir plus, consultez notre article à ce sujet).

Malgré la suppression de la structure à deux piliers de la PAC et leur intégration dans un fonds plus large, la nouvelle politique agricole de l'UE conserve son statut particulier avec un budget réservé et une proposition distincte et détaillée pour un règlement PAC post-2027, qui précise davantage les interventions et les règles spécifiques de la PAC déjà définies dans le règlement PNR. Ce qui ressort des propositions de la Commission, c'est une orientation claire (et guère surprenante) vers la simplification, la compétitivité et une plus grande flexibilité des dépenses pour les États membres (EM) dans la prochaine réforme de la PAC.

En revanche, les objectifs et mesures réglementaires solides ainsi que les fonds réservés à l'action environnementale et climatique sont totalement absents.

Le passage d'une approche de Bruxelles garantissant des exigences agricoles environnementales obligatoires à une approche donnant plus de pouvoir aux capitales nationales et rendant les mesures et les règles écologiques largement volontaires pour les agriculteurs n'est pas nouveau (1), mais il reste très préoccupant. Bien que l'intensité et la fréquence accrues des sécheresses, les incendies de forêt et les inondations en Europe causent déjà des ravages dans les paysages agricoles et des dommages économiques aux agriculteurs, les plans agricoles proposés par la Commission pour 2028-2034 semblent accorder beaucoup moins d'importance à l'environnement et à l'action climatique que la proposition de PAC 2021-2027, ce qui soulève de sérieuses questions quant à l'adéquation de la structure proposée pour la nouvelle PAC avec les objectifs de durabilité de l'UE.

Des objectifs agricoles écologiques moins ambitieux dans le cadre du NRPF et la nouvelle

L'orientation générale de la PAC après 2027 est déjà clairement énoncée dans la première page du règlement NRPF, qui appelle à une « PAC plus ciblée [qui] trouve le juste équilibre entre incitations, investissements et réglementation et garantisse aux agriculteurs un revenu équitable et suffisant ». Si le règlement actuel de la PAC repose sur dix objectifs politiques clés (dont trois consacrés à la lutte contre le changement climatique, à la protection de l'environnement et à la préservation des paysages et de la biodiversité), les objectifs spécifiques liés au climat et à l'environnement ne sont pas mentionnés dans la liste des cinq objectifs spécifiques du règlement NRPF (voir article 3) :

a. Soutenir la prospérité durable de l'Union dans toutes les régions

b. Soutenir les capacités de défense et la sécurité de l'Union dans toutes les régions

c. Renforcer la cohésion sociale en soutenant les personnes et en renforçant les sociétés et le modèle social de l'Union

d. Maintenir la qualité de vie dans l'Union

e. Protéger et renforcer les droits fondamentaux, la démocratie, l'État de droit et défendre les valeurs de l'Union

Les objectifs climatiques et environnementaux liés au secteur agricole et forestier ne sont que brièvement mentionnés comme sous-objectifs dans le règlement NRPF 2. Cependant, le projet de règlement PAC stipule plus explicitement que « les États membres devraient orienter le soutien accordé au titre des plans NRP vers les priorités de la PAC, qui sont essentielles pour la durabilité à long terme de l'agriculture ». Plus précisément, la PAC après 2027 devrait :

• accélérer la transition vers des méthodes de production plus durables, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 ;

• offrir de meilleures récompenses pour la fourniture de services écosystémiques plus ambitieux qui vont au-delà des résultats obtenus grâce aux exigences obligatoires ;

• trouver un nouvel équilibre entre une gestion agricole assortie d'une série d'exigences obligatoires et des actions agroenvironnementales et climatiques (AECA) qui soutiennent les engagements bénéfiques pour l'environnement, le climat et le bien-être animal, ainsi que la transition vers des systèmes de production plus résilients (pour en savoir plus sur la gestion agricole et les AECA, voir la section ci-dessous).

En outre, l'article 4 du règlement proposé relatif à la PAC impose aux États membres d'apporter leur soutien aux agriculteurs dans au moins six domaines prioritaires liés à l'environnement et au climat, notamment « l'adaptation au changement climatique et la résilience hydrique ; l'atténuation du changement climatique, y compris l'élimination du carbone et la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles, y compris la production de biogaz ; la santé des sols ; la préservation de la biodiversité, telle que la conservation des habitats ou des espèces, les caractéristiques du paysage, la réduction de l'utilisation des pesticides ; le développement de l'agriculture biologique ; la santé et le bien-être des animaux ».

Cependant, une première analyse du cadre NRPF proposé et du règlement PAC suggère que les nouveaux objectifs climatiques et environnementaux liés à l'agriculture sont trop généraux et ne bénéficient que d'une priorité très faible (sans même être mentionnés comme objectifs spécifiques dans le règlement NRPF) par rapport à la période de programmation actuelle de la PAC. L'absence d'objectifs contraignants est une omission préoccupante compte tenu de l'ampleur des défis environnementaux auxquels est confronté le secteur agroalimentaire de l'UE

La nouvelle architecture verte de la PAC : des outils anciens, mais moins efficaces ?

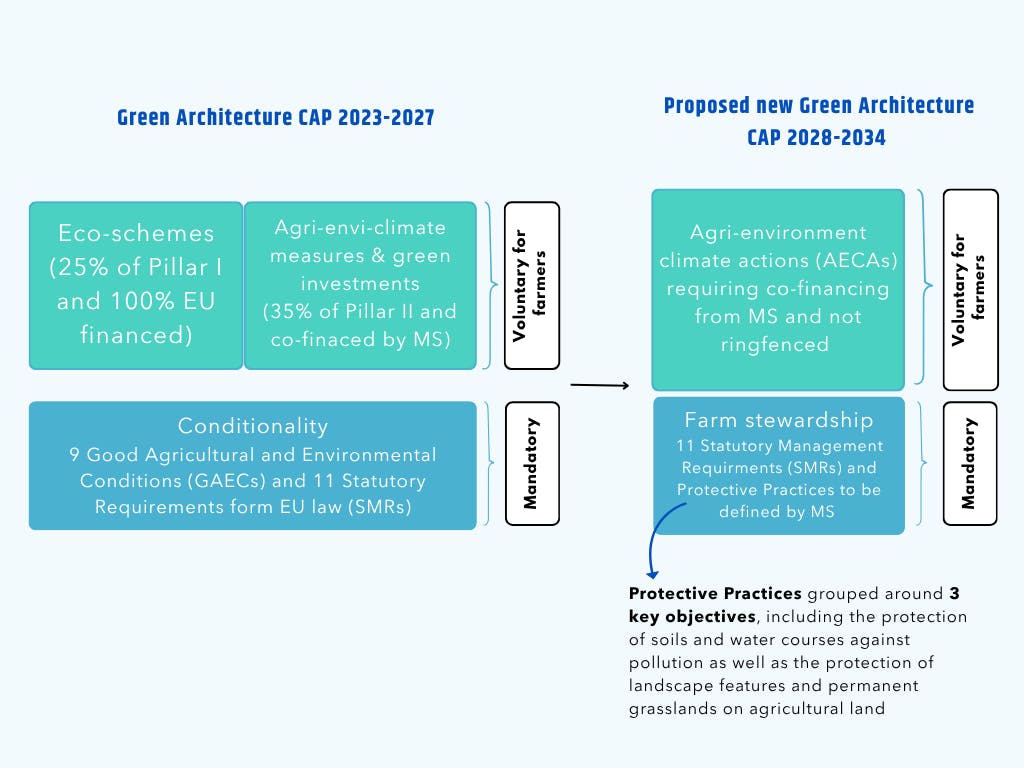

L'architecture verte de la PAC (à condition qu'elle soit bien conçue et mise en œuvre) est un instrument important pour orienter la protection de l'environnement et l'action climatique dans le secteur agricole. Dans la PAC actuelle, l'architecture verte repose essentiellement sur trois niveaux : la conditionnalité, les éco-régimes et les mesures agroenvironnementales et climatiques (AECM). La conditionnalité fait référence à des exigences de base obligatoires, appelées « bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE) et « exigences réglementaires en matière de gestion » (ERMG), qui garantissent généralement que les agriculteurs bénéficiant d'un soutien direct respectent les normes de base de l'UE en matière d'environnement et de climat. En outre, les agriculteurs peuvent recevoir des paiements pour une agriculture respectueuse de l'environnement grâce à des écosystèmes et des AECM, qui constituent des mesures volontaires visant à inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles et de gestion des terres plus durables. Les écoschémas entièrement financés par l'UE et l'obligation de réserver 25 % du budget du premier pilier à cet instrument ont été l'une des principales nouveautés de la PAC actuelle. Les AECM sont des mesures de développement rural cofinancées par les États membres et couvrant des engagements environnementaux à long terme, avec une réserve obligatoire d'au moins 35 % du deuxième pilier d'un pays.

Pour la PAC post-2027, la Commission européenne a désormais introduit une architecture verte révisée à deux niveaux pour l'action environnementale et climatique, qui repose sur la gestion responsable des exploitations agricoles et les actions agroenvironnementales et climatiques (AECA).

Le régime obligatoire et simplifié de gestion agricole remplace essentiellement le système de conditionnalité actuel et fixe des exigences de base auxquelles tous les bénéficiaires de la PAC doivent se conformer, notamment 11 exigences réglementaires de gestion (identiques à celles qui existaient auparavant) et des pratiques de protection similaires aux BCAE actuelles, à la différence près que les États membres disposeraient d'une marge de manœuvre et d'une flexibilité beaucoup plus grandes pour définir les spécificités de ces pratiques. Après avoir déjà assoupli les neuf BCAE actuels dans le cadre des mesures de simplification de la PAC prises par la Commission.

Les nouvelles règles relatives aux pratiques de protection sont encore moins détaillées et prescriptives quant à la manière de mettre en œuvre « la protection des sols riches en carbone, des caractéristiques du paysage, des prairies permanentes, des sols contre l'érosion, ainsi que des cours d'eau et des eaux souterraines contre la pollution », ce qui risque d'entraîner un nivellement par le bas entre les États membres.

Dans le même temps, les programmes écologiques et les AECM actuellement cloisonnés seraient fusionnés en un seul instrument, les actions agroenvironnementales et climatiques (AECA). En l'absence d'exigences minimales en matière de dépenses pour ces mesures, les États membres seraient moins incités à allouer des fonds à des pratiques agricoles respectueuses du climat et de l'environnement. En outre, les AECA pourraient devenir une option moins attrayante pour les États membres dans le cadre de leurs plans NRPF, car elles nécessitent un cofinancement avec des contributions nationales d'au moins 30 %. Pour rappel, les programmes écologiques actuels ne nécessitent aucune contribution des États membres et sont entièrement financés par l'UE, tandis que les mesures agro-environnementales et climatiques ne nécessitent qu'une contribution minimale de 20 %.

Enfin, il convient de mentionner que la Commission a inclus le soutien couplé au revenu (SCR), auparavant facultatif pour les États membres, dans la liste des interventions obligatoires de la PAC. Le SCR a souvent été critiqué pour être une forme de subvention faussant la production, avec des réglementations de plus en plus laxistes, qui encourage l'intensification du secteur de l'élevage avec des effets négatifs sur notre climat et notre environnement (Matthews, 2020 ; Baldock et al., 2024).

Néanmoins, la proposition de règlement de la PAC rend pour la première fois le CIS obligatoire pour les États membres, tout en leur permettant d'allouer davantage de fonds de la PAC (20 % au lieu de 13 %) à cette mesure de soutien, ce qui pourrait créer une concurrence pour les fonds au sein du budget de la PAC et mettre de côté des programmes environnementaux et climatiques plus ciblés.

Si les États membres « tiennent compte des incidences environnementales » des paiements couplés aux secteurs de l'élevage, la méthode spécifique pour ce faire n'est pas strictement imposée. Toutefois, le texte suggère qu'ils pourraient le faire en « fixant des critères de densité maximale du cheptel dans les zones vulnérables aux nitrates ».

Quelques lueurs d'espoir

Malgré les préoccupations susmentionnées et le passage général des exigences environnementales obligatoires à des incitations volontaires pour les agriculteurs, certains éléments positifs pourraient encore encourager les actions en faveur de l'environnement et du climat dans le cadre de la nouvelle PAC et du nouveau règlement NRPF. Par exemple, les États membres peuvent soutenir la « transition volontaire des agriculteurs vers des systèmes de production résilients [...] grâce à des plans d'action élaborés par les agriculteurs », en encourageant une évolution plus globale des pratiques agricoles plutôt qu'en incitant simplement les agriculteurs à mettre en œuvre des mesures individuelles.

L'introduction de la dégressivité et du plafonnement, deux mécanismes visant à répartir plus équitablement les paiements directs aux agriculteurs, est un autre élément positif proposé pour la prochaine PAC.

Alors que la dégressivité garantirait une diminution des paiements directs aux agriculteurs à mesure que le montant total des paiements augmente, le plafonnement imposerait que le montant total du soutien au revenu basé sur la superficie pour chaque bénéficiaire soit plafonné à un maximum de 100 000 euros par agriculteur et par an. Il convient également de mentionner que l'ensemble du Fonds PNR comporte un objectif horizontal d'intégration de la dimension climatique, qui exige que 43 % de ses dépenses soient liées à des objectifs climatiques et environnementaux. Étant donné que les actions agroenvironnementales et climatiques compteraient à 100 % dans cet objectif, l'adoption et la demande de ces mesures pourraient potentiellement augmenter afin d'aider les États membres à atteindre l'objectif global. Enfin, la Commission dispose d'un pouvoir important en matière de supervision et d'orientation de l'élaboration des plans PNRP des États membres, qu'elle devrait utiliser pour formuler des recommandations concernant l'agriculture et veiller à ce que les mesures environnementales et climatiques prévues dans le cadre de la nouvelle PAC soient solides, ambitieuses et dotées d'un financement adéquat.

1. Voir notre article de blog sur le paquet de simplification de la PAC ici